Novas forças sociais - O movimento operário ganha corpo

A abolição da escravidão e a chegada de imigrantes ajudaram a ampliar uma nova classe social até então quase que inexpressiva no país: a dos trabalhadores assalariados. Os imigrantes trouxeram em suas bagagens certa experiência prática e teórica dessa relação. Assim, desde o início da Primeira República, já se registravam manifestações por melhores salários e condições de trabalho e outras reivindicações. O movimento operário ganhava visibilidade, tornando-se uma “questão social”. As relações de trabalho haviam mudado e era preciso lidar com essa força que se constituía nas cidades.

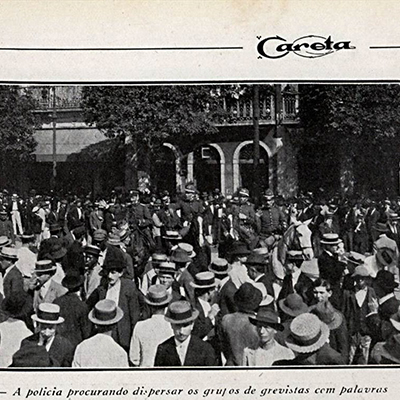

Entre 1896 e 1906, ocorreram inúmeras manifestações no Rio de Janeiro, sendo que 17 se desdobraram em greves. Em 1903, 4 mil operários do setor têxtil fizeram uma paralisação, reivindicando o aumento de 40% nos salários, jornada de oito horas de trabalho para adultos e seis para as crianças. O movimento ganhou apoio dos trabalhadores da estiva, dos sapateiros, dos pintores, dos gráficos e dos chapeleiros, tornando-se a primeira greve geral do país e a maior registrada até então no Distrito Federal. A polícia reprimiu o movimento, os pleitos não foram atendidos e houve demissões.

Os operários começavam a se organizar em sindicatos e federações. Em 1906, foi realizado o Primeiro Congresso Operário Brasileiro, no Rio de Janeiro. Vieram trabalhadores de vários estados, num total de 43 delegados de 28 sindicatos operários, que ajudaram a criar a Confederação Operária Brasileira. A partir de 1907, o Decreto nº 1.637 passava a garantir a formação de sindicatos aos trabalhadores urbanos. O número de greves continuou a crescer, especialmente por causa do aumento do custo de vida, decorrente das perturbações geradas pela Primeira Guerra Mundial. A CIB teve de lidar com o agravamento da questão social.

Em 1917, ocorreram greves em várias cidades; em São Paulo o movimento teve a maior adesão. No Rio de Janeiro, a greve atingiu entre 50 mil e 70 mil operários; a movimentação se concentrou entre os operários de fábricas têxteis, que reunia maior número de mulheres e crianças. Somente a União dos Operários de Fábricas de Tecidos afirmava ter em seus quadros 19 mil filiados. As reivindicações principais eram: aumento dos salários, proibição do trabalho de menores de 14 anos, abolição do trabalho noturno para as mulheres e menores de 18 anos, fim do trabalho nos sábados à tarde, direito a férias e respeito à associação.

Algumas dessas reivindicações seriam conquistadas apenas na década de 1920, como a Lei de Férias (1925), que obrigava os empresários a conceder 15 dias de férias aos seus empregados, sem prejuízo de ordenado. Até então, apenas poucos operários podiam ter descanso anual. Com o Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, o trabalho de menores de 12 anos seria proibido em todo o território nacional e, em 1943, a menores de 16 anos, com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Durante a greve de 1917, o Centro Industrial procurou adotar uma posição conciliadora, intermediando os conflitos e conseguindo obter uma normalização das relações sociais de trabalho, mediante algumas concessões aos trabalhadores, que voltaram às fábricas. Na ocasião, Jorge Street, presidente do CIB, negociou diretamente com os operários de suas fábricas de juta e defendeu as reivindicações operárias junto ao patronato. Street argumentou que a greve, por suas implicações sociais, não poderia ser tratada como um problema policial. Em um de seus frequentes artigos no Jornal do Commercio, defendeu a licença para as operárias gestantes. Pouco depois, concedeu férias remuneradas aos funcionários de suas fábricas. O seu posicionamento não agradou parte do empresariado.

O CIB voltaria a atuar de forma conciliadora em 1919, aceitando negociar com os grupos mais moderados do movimento operário, como a União dos Operários das Fábricas de Tecido. Street era favorável ao reconhecimento dos sindicatos operários, que seriam fruto da própria evolução do capitalismo, e sugeriu a criação de uma legislação trabalhista. Ao mesmo tempo, era contrário à redução da jornada de trabalho para oito horas diárias. Street mudou de posição após ser convencido pelo empresário Francisco Matarazzo sobre a possibilidade de compensar as perdas decorrentes da medida repassando-as para o preço dos produtos.

Jorge Street foi criticado por vários associados do CIB, principalmente aqueles ligados à indústria do algodão que, insatisfeitos, deixaram a entidade para fundar uma nova associação: o Centro dos Industriais de Fiação e Tecelagem. Na assembleia de fevereiro de 1919, o presidente do CIB se disse surpreso com o dissídio em meio a uma classe até então bastante unida. O fato é que, quando os estatutos do Centro Industrial do Brasil foram modificados nesse ano, um dos novos artigos assegurava que, entre os objetivos da associação, estava “promover acordos e entendimentos entre patrões e empregados”.